Hiermit wird jetzt eine neue Rubrik an den Start geschossen. Sie lautet Mottenkiste, wo ihr nun in unregelmäßigen Abständen tolle Musiktipps bekommt, die bewusst nicht der aktuellste Kram ist, sondern schon ein paar Jährchen sich auf den Rücken geschnallt hat.

Diese Sparte werde wohl im Wesentlichen ich betreuen, weil ich es nicht mit so viel Akribie verfolge die ganz neuen Sachen zu erschließen, was ja bei einer Veröffentlichungsrate von circa einhundert Alben pro Woche in Deutschland auch ein Ding der Unmöglichkeit ist. Allerdings bringt der rhododendron da wesentlich bessere Voraussetzungen mit. Irgendwie hat er es geschafft, da mehr im Puls der Zeit zu sein. Der Fall On Deaf Ears kann dann eher unter der Kategorie "Spätzünder" katalogisiert werden. Ich weiß ja gerade mal seit einer reichlichen Woche, wie geil das The XX-Album eigentlich ist.

Von daher wühle ich mal lieber im musikalischen Gedächtnis der vergangenen Jahre, um da mal wieder ein paar alte Schätze zu heben, zu entstauben und für alle Augen sichtbar auszustellen. Viel Vergnügen

My Vitriol - Finelines , 2000

Woher man diese Band kennen sollte? Nun, auf den britischen Inseln scheinen sie den Bekanntheitsgrad eines bunten Hundes aufzuweisen, jedoch haben sie hierzulande nie jemanden ernsthaft interessiert. Eventuell hat man einzelne Titel, wie

Grounded mal bei Buffy - The Vampire Slayer gehört, aber in der deutschen Musikszene an und für sich wurden sie nie richtig wahrgenommen. Wohingegen sie im Vereinigten Königreich mehrere Top 40-Hits hatten und nach einer vierjährigen Pause zuletzt immer noch Tausender-Hallen füllen konnten.

Nun ... was gibt es zu hören? Es wird gerne unter dem Begriff Shoegaze eingeordnet. Für alle, die da mal eine fixe Nachhilfe brauchen: Eine Gruppe junger, dünner - zumeist britischer - Menschen ergötzen sich daran, dem Publikum einem wahren Phonfön auszuliefern. Da sie aber zu viel mit ihren fußbetretenen Effektgeräten beschäftigt sind, können sie die schmerzverzerrten Gesichter im Publikum nicht wahrnehmen, sondern starren ausschließlich in Richtung ihrer Schuhe. Wir lernen also: Jesus And The Mary Chain waren Shoegaze (sie drehten dem Publikum sogar zusätzlich noch den Rücken zu!), Manowar sind's trotz berstiger Lautstärke nicht.

Wobei natürlich auch bei My Vitriol das berühmte Manowar-Motto gilt:

Wimps and posers, leave the hall. Denn auch hier wird nicht lange gefackelt und alle Schlappschwänze und Posierer werden schon mit den ersten

Alpha Waves von der Macht der Dezibel aus dem Raum gedrängt. Die Sache ist nur: Im Gegensatz zu der Heroen des Genres - My Bloody Valentine (ja, das scheint ein sehr possessives Musikgebiet zu sein) (zweite Klammer: ACHTUNG!

nicht Bullet For My Valentine!) - haben dieses Herren noch eine gehörige Portion Pop zum Frühstück genascht, was diese Musik doch etwas zugänglicher macht.

Anderseits sollte der Rezeptient schon so starke Nerven haben, dass er es über die Spielzeit von 49 Minuten erträgt, dass ihm die wahrhaft hymnischen Melodien von dampframmenartigen Gitarren tief und unbarmherzig ins Ohr geschoben werden und von dort aus mit einem zusätzlichen Jota Druck auch gleich weiter ins Hirn, wo sie zwar nicht eklig kleben bleiben, aber dennoch ihre Wirkung entfalten. Man muss sich das vorstellen, wie Muse bei

Fillip, nur dass halt auch die Strophen von Strom bedeckt sind.

Gerade sehr versierten Indie-Hasen und Technojüngern sei natürlich nicht nahe gelegt gleich mit dem Skit

C.O.R., loszulegen, da es sich hierbei um ein fast lupenreines Hardcore-Stück handelt.

Vielmehr sei zu Beginn vielleicht das unwiderstehliche

Always: Your Way nahe gelegt, welches einfach mit ganzem Pomp und voller Grandezza verdeutlicht, womit wir es hier zu tun haben. Dass wird eigentlich bereits ab der 1. Sekunde deutlich: die breiteste und bewegendste Wall Of Sound, die man sich vorstellen kann. Da werden sogar Morning Runner blass. Hier werden einfach alle Räume dicht gemacht. Lücken entstehen bei diesem dichten Netz aus Gitarren und verzerrtem Bass einfach nicht. Aber letztendlich wärmen die glühenden Verstärker genauso schön wie Omas Ofenbank. Jede Verspannung löst sich und es überkommt einen einfach ein Gefühl der Zufriedenheit.

Und so bauen sie ihre Hymnen in Perfektion: bei Liedern, wie

Ode To The Red Queen, The Gentle Art Of Choking oder

Cemented Shoes regiert natürlich im Wesentlichen der Stromknüppel, der aber lecker mit Zucker bestehend aus hervorragenden Melodien bestrichen ist.

Diese werden von dem sehr schönen Organ des sehr schönen (wie eigentlich die ganze Band) Som Wardner einem liebevoll aufs Trommelfell gestrichen, aber ab und zu z.B. bei

Losing Touch muss er es auch mal schreiend striegeln. Aber auch das gehört zur Fellpflege dazu.

Natürlich lassen sie einem auch immer wieder Luft zum Atmen - etwa bei dem auch wortlos sehr leidendem

Tongue-Tied, dem etwas leichteren Popsong

Pieces oder dem getragenen quasi-Abschluss

Falling Off The Floor, doch auch da treten früher oder später die verzerrten Gitarren schnell wieder in Erscheinung. Das nennt man halt Rock.

Allerdings kann ich mir schon gut vorstellen, warum das hier nicht so gezündet hat: für die raubeinigen Rockrecken und die sehr schlauen Progprofessoren ist das einfach zu poppig. Und für die weich ei-ngelegten Coldplay-Anhänger doch eine Nummer zu laut.

Doch für alle, die schon den Indie-Waschlappen in der einen Hand haben und die Hart-Kern-Seife in der anderen, brauchen natürlich noch die ordentlich breitwandige Sounddusche, um die anderen Sachen überhaupt schätzen zu können.

Zusammenfassend muss man sagen, dass das im Moment natürlich hoffnungslos altmodisch ist. Heute regiert die Lücke, wie bei The XX, jegliche Gitarren werden zugunsten von Synthesizern weg-Editiert. Auch wenn MGMT die feinen Herren von A Place To Bury Strangers im Vorprogramm sich auf die Füße starren lassen, ein Trend für die Massen ist das gerade nicht. Zum Erscheinen des Albums regierten noch die Nachwehen des Grunge und der NuMetal hatte sich zu voller Größe aufgeschwungen, da wirkte dieses laute Britrock-Album wohl noch etwas anders und konnte wenigstens bescheidene Erfolge einstreichen. Würde es heute erscheinen, wirkte es etwas fremdkörperlicher. Aber letztendlich: egal ob 1990, 2000 oder 2010: Am Ende zählt die Melodie. Und die gab es damals wie heute in schöner und weniger schöner Form anzutreffen.

Mit

Finelines haben wir einen Vertreter der besseren Zunft vorliegen.

Hörbeispiele:

Always: Your Way

GroundedThe Fall On Deaf Ears - 27. Jan, 16:55

Schon seit über einem halben Jahr höre ich The City That Sleeps von A Silent Film immer wieder mal. Bisher war's immer so: "Ganz nett". Aber heute hat's gefunkt! Bei einem schönen Spaziergang durch die verschneite, vorweihnachtliche Stadt, kam dieses Gefühl auf. Dieses Gefühl, das zum Gedanken wird: Diese - nur diese - Musik gehört jetzt und hier dazu.

Schon seit über einem halben Jahr höre ich The City That Sleeps von A Silent Film immer wieder mal. Bisher war's immer so: "Ganz nett". Aber heute hat's gefunkt! Bei einem schönen Spaziergang durch die verschneite, vorweihnachtliche Stadt, kam dieses Gefühl auf. Dieses Gefühl, das zum Gedanken wird: Diese - nur diese - Musik gehört jetzt und hier dazu.

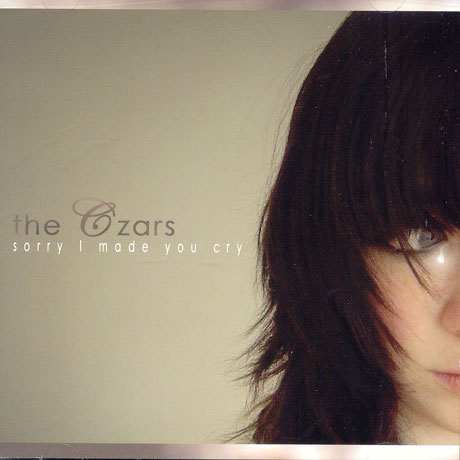

Das vermutlich edelste Coveralbum, dass man sich vorstellen kann stammt von The Czars und hört auf den sehr schönen und passenden Namen Sorry I Made You Cry. Darauf eine pittoreske Rüstkammer voller Liebeslieder, die für den Krieg gegen die Dürre der Augen durchaus geeignet ist.

Das vermutlich edelste Coveralbum, dass man sich vorstellen kann stammt von The Czars und hört auf den sehr schönen und passenden Namen Sorry I Made You Cry. Darauf eine pittoreske Rüstkammer voller Liebeslieder, die für den Krieg gegen die Dürre der Augen durchaus geeignet ist. Bei

Bei  Ken ist ja eigentlich mal das Nebenprojekt des Blackmail-Sängers Aydo Abay (ich kaufe ein "Y") gewesen. Seitdem selbiger aber entnervt ob des Band-Nepotismus unter den Ebelhäuser-Tyrannen bei der Erpressung das Handtuch warf, ist Ken nun mehr oder weniger Hauptprojekt.

Ken ist ja eigentlich mal das Nebenprojekt des Blackmail-Sängers Aydo Abay (ich kaufe ein "Y") gewesen. Seitdem selbiger aber entnervt ob des Band-Nepotismus unter den Ebelhäuser-Tyrannen bei der Erpressung das Handtuch warf, ist Ken nun mehr oder weniger Hauptprojekt. Das erste Album Have A Nice Day der Recken von Ken wurde stets sträflich unterschätzt. Das mag an dem sehr simplen Titel liegen oder einfach daran, dass hier keine coole Band aus NYC ihr Unwesen treibt, sondern die Typen aus Koblenz, die außer dem Sänger auch nicht gerade ein Augenbonbon darstellen.

Das erste Album Have A Nice Day der Recken von Ken wurde stets sträflich unterschätzt. Das mag an dem sehr simplen Titel liegen oder einfach daran, dass hier keine coole Band aus NYC ihr Unwesen treibt, sondern die Typen aus Koblenz, die außer dem Sänger auch nicht gerade ein Augenbonbon darstellen. Maria Solheim (Jahrgang '82) stammt aus dem sonnigen Norwegen und entschied sich bereits ziemlich früh dazu, Töne zu sortieren, diesen gedichtete Texte zuzuordnen und jenes dann öffentlich vorzutragen. Bei einem Volkfest, bei dem sie eben dieser Beschäftigung nachging, hatte - wie es sich für ein modernes Märchen geziemt - ein patenter Plattenfirmenbonz die Lauscherchen im Radarmodus laufen gehabt und so die Fünfzehnjährige keck vom Fleck weg in ein kleines Studio geschleift, wo sie ihr erstes Demo auf Band lötete.

Maria Solheim (Jahrgang '82) stammt aus dem sonnigen Norwegen und entschied sich bereits ziemlich früh dazu, Töne zu sortieren, diesen gedichtete Texte zuzuordnen und jenes dann öffentlich vorzutragen. Bei einem Volkfest, bei dem sie eben dieser Beschäftigung nachging, hatte - wie es sich für ein modernes Märchen geziemt - ein patenter Plattenfirmenbonz die Lauscherchen im Radarmodus laufen gehabt und so die Fünfzehnjährige keck vom Fleck weg in ein kleines Studio geschleift, wo sie ihr erstes Demo auf Band lötete.